1/15 音楽集会

3学期最初の音楽集会は、校歌と月の歌「北風小僧の寒太郎」を歌ったり、みんなで楽しく体を動かして「じゃんけん列車」を行ったりしました。

ohtuki

本校のホームページに掲載されている写真、絵の著作権は足利市立大月小学校に帰属します。 無断の転用を禁止します。

3学期最初の音楽集会は、校歌と月の歌「北風小僧の寒太郎」を歌ったり、みんなで楽しく体を動かして「じゃんけん列車」を行ったりしました。

3年生【毛筆】

4年生【毛筆】

5年生【毛筆】

6年生【毛筆】

今日の1.2時間目に「席書会」が行われました。これは、書道という日本の伝統文化に親しんだり、新年の目標や頑張りたいことを書くことにより、新しい気持ちで一年をスタートしようとする気持ちをもったりすることを目的にしています。

子どもたちは、昨年末から書く言葉を考えていました。みんなが書いた作品は廊下に掲示され、みんなで作品を鑑賞することができます。

1年生【硬筆】

2年生【硬筆】

3学期、初めての読み聞かせが、2・3・4年生で行われました。

2年生 「十二支のはじまり」

3年生「むしのすきな おひめさま」

4年生「ねずみのすもう」(語り)

2年生 学活「生活が楽しくなる係を決めよう」

3学期になり、新しく係を決めました。2学期の活動を振り返り、より生活が楽しくなる係を考えていました。

1年生 学活「かかりをきめよう」

決まった係のメンバーで、仕事内容を確認したり、係の掲示物を作ったりしていました。

5・6年生 体育「バスケットボール」

今まで学習したことを活かし、みんなで協力しながら試合を行っていました。

6年生 図工「墨や筆の技 水墨画の世界へ」(鑑賞)

墨や筆の技について知り、教科書の水墨画を鑑賞して気付いたことや感じたことをワークシートに書いていました。

2年生 図工「まどをあけたら」

今日は、カッターの使い方を知る学習をしていました。実際に、形や線に沿ってカッターを動かし、厚紙を切る練習をしました。

昼休み

寒風の吹く校庭で、元気に遊ぶ子どもたちの姿が見られました。1年生はドッジビーを、3、4年生はサッカーを楽しんでいました。

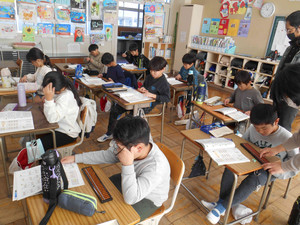

まだまだ寒さの厳しい時期ですが、冬休みが終わり、子どもたちの明るい声が学校に戻ってきました。今日から、3学期のスタートです。

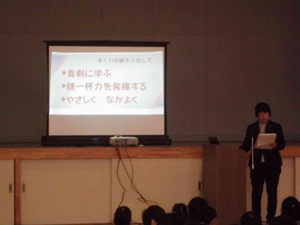

朝の会終了後、体育館で始業式を行いました。始業式では、午年にちなんで「人間万事 塞翁が馬」ということわざの話をしました。3学期は、次の学年の0(ゼロ)学期とも言われます。一日一日が、子どもたちにとって充実した日々になるように見守っていきたいと思います。

体育館で終業式を行いました。6年生と4年生の代表児童が、2学期に頑張ったことと3学期に頑張りたいことを堂々と発表しました。校長が2学期の活動を振り返り、たくさんの行事を通して心身共に成長した子どもたちの頑張りを褒めたり、冬休みの過ごし方について話したりしました。

通信票を通して2学期に身に付けた力を振り返り、安全や健康に留意しながら有意義な冬休みを過ごして欲しいと思います。

1・2年生が昼休みに、図工の1年「つくって へんしん」、2年「かぶってへんしん」の単元で作った「変身グッズ」を身に付け「へんしんショー」を行いました。会場は、6年生が飾り付けてくれました。こちらも、普段の英会話室とは違う素敵な部屋に変身しました。

1・2年生は、少し恥ずかしがっている様子がありましたが、自分の名前と変身したものを発表してから、みんなの前を笑顔で歩くことができました。たくさんの上級生や先生方が見学にきてくれました。1・2年生の素敵な変身姿に大きな拍手を送りました。

6年生 算数「地上絵をかこう」

拡大図のかき方を活用し、校庭に50倍の拡大図をかく活動に挑戦しました。班ごとにかく絵を決めて取り組みました。

3年生 算数「そろばん」

そろばんを使って、簡単な1位数や2位数の加減の計算に挑戦していました。